片新睦

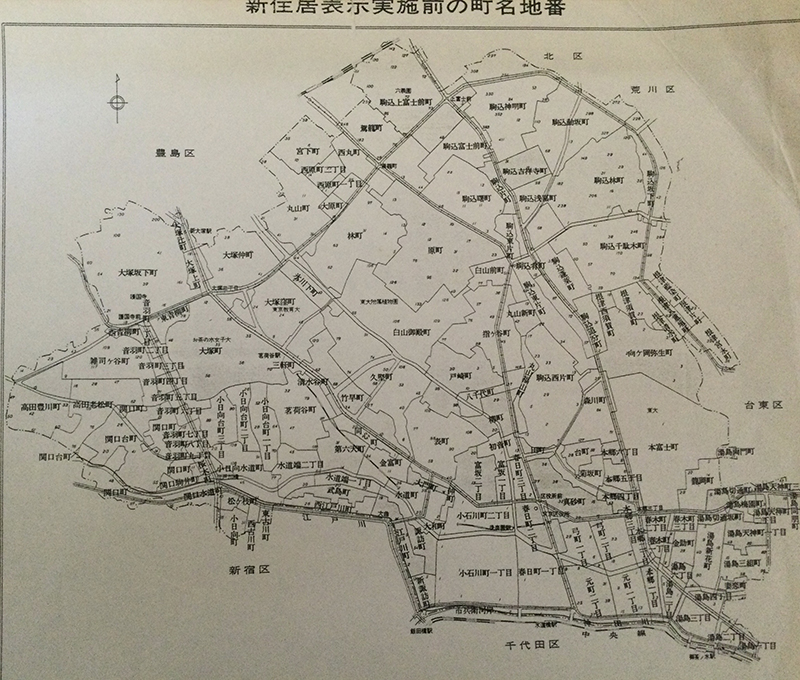

向丘一丁目上町会 – 丸山新町町会

向丘一丁目上町会 – 丸山新町町会

「片新」とは、旧中仙道の東側一角に広がる旧町名「東片町」と、その対面地域となる「丸山新町」を合わせた町会睦だ。 前者は根津神社、また後者は白山神社の氏子であるため、口さがない向きからは、どちらつかずの野生動物にたとえて「こうもり睦」と揶揄されることもあった。 ただ、片新が歩んできた歴史は、都内でもかなり古い。

現存する祭礼時の記録で「片新」という名称が登場するのは、明治8年(1875)の出納台帳からだった。 折りしもこの年は日本の国際連盟脱退と重なり、その後12年間にわたる迷走の発端となっている。 だが、それぞれの地域における町会活動は、国際状況とは無縁だった。 前年に「東片丸新」と書かれていた神酒所の署名が、この年に初めて「片新」に統一されているのである。

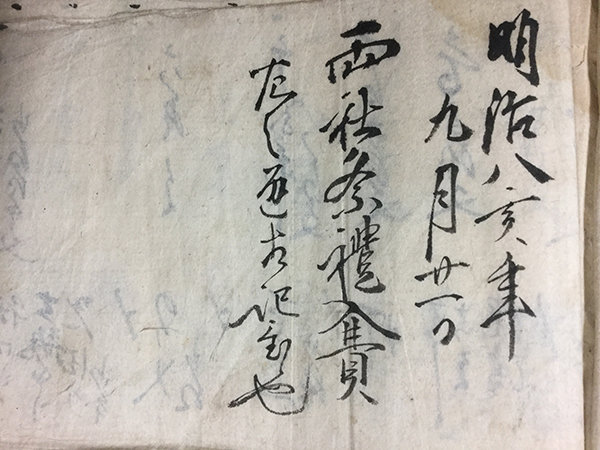

同じく、先人たちが遺してくれた最古の台帳は、明治8年(1875)に起こされた白山神社祭礼時のものだ。 当時の達筆な会計担当が、筆墨をこう躍動させている。

《明治八亥年九月廿一日 両社祭禮入費》

つまり、徳川慶喜による大政奉還から間もない時期においても、「東片」と「丸新」はまるで異母兄弟のような関係にあったことが窺える。 いわゆる町会の祭典部にあたる組織として、両町会の橋渡し役を担ってきたのだろう。

残念ながら、これよりも古い記録は皆無で、伝聞すらも残されていない。 しかし、とりわけ祭礼時における両町会結束しての活動は、江戸期のころより行なわれていたのではないかと推測できる。

「片新睦」の署名が初めて確認された明治8年の台帳

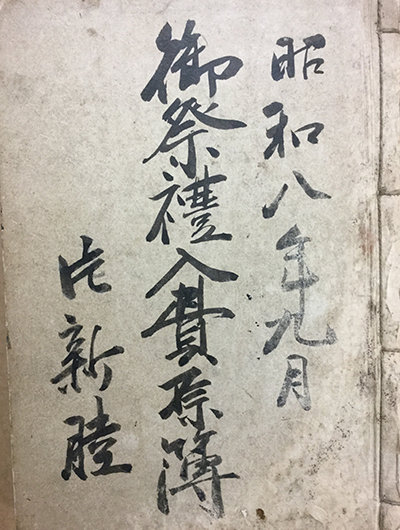

睦が保存する最古の台帳は昭和8年。「両社祭礼」は片新の常識だった。

根津神社の玉垣には「東片上町会」と、当時の役員らの氏名が刻まれている。

昭和12年(1937)、本郷区役所によって編纂された『本郷區史』(臨川書店)によれば「町會ニ關スル調」の章に、「東片町」と「丸山新町」が揃って同じ「町會」欄に記載されており、その設立年月日を大正10年8月27日としています。 また備考欄には「古ク睦會ナルモノアリ、明治四十年頃ヨリ町會組織トナリ、本會ノ前身トナレリ」と、あたかも一つの町会であるかのように記されている。

このような例は、ほかには「西須賀町」と「彌生町一」が併記されているぐらいしか見当たらず、全80町会のなかでもかなり特殊なケースだったのだと思われる。 しかも異なる氏子町会が互いに手を組んだ例となると、おそらくは全国津々浦々を眺めても稀有な存在といえるにちがいない。

もっとも「町会」に代わる庶民による自治活動は江戸時代から行なわれており、当時の警察にあたる武家屋敷の「辻番」や、町人会による「自身番」があったほか、「五人組」という相互扶助制度もあった。

この制度の起源は、まだ律令制下にあった古代に求められるというが、1597年には豊臣秀吉が下級武士と農民のそれぞれに「五人組」を組織させ、ときの統治の末端組織として地域の助け合いを促している。

それが町家の発展とともに、地域内を効率良くまとめる単位が必要となってゆく。民家の急増と、それにともなう商店の誕生など、庶民の生活圏が拡大するなか、当時の東京府が正式に町会の設立を推進したのは、明治33年(1900)のことだった。なにぶん保健所がまだなかった時代だ。各町会に求められたおもな役割は、衛生組合の機能も兼ね備えた組織だった。

片新睦のような氏子が異なる地域の合体は、既存のルールにとらわれない型破りな試みであったことに疑いの余地はない。 しかし天変地異や疫病は、町会の境界線をまたいで地域全体へ容赦なく襲いかかるものだ。

すくなくとも睦が所有する最古の台帳が我われに語りかける明治8年当時、この地域で暮らす庶民に「町会」という単位の認識が強くあったとは考えにくい。 事実、台帳にも「両社祭禮」としか記されていない。古の先人たちが遺した“非常識”は、けっして怠慢ではなく、むしろ彼らの経験から生まれた知恵として、この地で異彩を放ってきたのだろう。

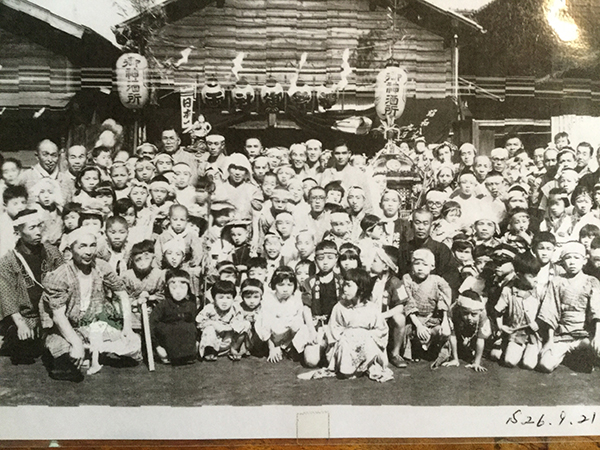

大人神輿が復活した昭和26年の集合写真。神酒所の提灯にも「両社御祭禮」とある。

大戦時の戦況悪化にともなって武器の製造資源が不足しはじめた昭和18年(1943)、「金属類回収令」が公布される。 明治政府によって建立された靖国神社の大鳥居でさえも、戦時用材として徴収されたほどだ。 身に迫る危険を察した町会は神輿をビルの屋上に隠したり、公園に掘った穴に埋めるなどの方法で没収を免れようとした。 しかし片新睦の男衆は、よほど暢気だったのだろう。目と鼻の先の小石川に砲兵工廠があったにもかかわらず、油断した。 その結果、自慢の大人神輿を軍部に奪われてしまい、睦に残されたのは大正8年(1919)に作られた子ども神輿一基のみになってしまったのだ。

子ども神輿だけが難を逃れた理由は定かでないが、そのサイズによる持ち運びのしやすさが幸いしたのかもしれない。

肩が寂しくなった大人たちの祭り唯一の愉しみは、神酒所で久びさに顔を合わせる仲間とかわす杯だけである。

そんな体たらくな時代がしばらく続いたが、昭和26年(1951)、晴れて念願の大人神輿を新調する。一尺八寸という小型の神輿だが、それから38年を経た平成元年(1989)、さらに大きな一歩を踏み出そうとしたのが、この年の祭礼委員長を務めた丸山新町の椎名修だった。

椎名は東片上町の吉田光男町会長の承諾も得て、光男の息子・久夫をはじめとする同世代の仲間たちに大人神輿の改修と青年部の発足を呼びかけたのだ。 光男は水かけ祭りで知られる深川育ちであり、町会員のなかには江戸城の眼下にある神田生まれの者もいた。 こうした環境もあって、椎名たちの改革は予想外にスムーズに進めることができたのではないだろうか。ちなみに神輿師は名門、第16代浅子周慶である。

東京の町会神輿に小ぶりなものが多いのは、街の構造に理由があったという。 急速な発展を遂げた東京は電力供給のインフラが発達しており、あまり背の高いものをこしらえると、頭上を縦横無尽に走る電線に屋根の鳳凰が引っかかってしまう恐れがある。 一方で急激な人口増加に家並みや道路の整備が追いついておらず、細い道や行き止まりが、まだあちこちに残る時代だった。 そのため神輿の横幅を広げたり、担ぎ棒を長くしてしまうと、思うような方向転換ができなくなるのだ。

しかし都市の整備が着々と進む時代が到来し、宮本卯之助商店をはじめとする祭礼業者が定める子ども神輿の寸法は1尺5寸が基準になっている。 せめて2尺の神輿に改修し、今の時代に合わせようというのが椎名や吉田久夫たちの狙いだったのだろう。

同時に、それまで町会有志で各自バラバラに行なっていた神輿渡御の運営を一つの部署にまとめるべく、青年部の発足にも着手する。 初代青年部長には久夫が就任し、その役割を受け継いだのが丸山新町の木戸雅彦だ。 そして3代目には丸新から松田達人、東片上町からは宮内淳のふたりが選出され、令和元年(2019)の小潟正幸へとバトンタッチ、現在に至っている。